Déconstruisons mes talks pour mieux partager vos connaissances

- Publié le

Vous avez envie de partager vos savoirs et vos connaissances à votre entourage ? Vous galérez pour le faire ou ne savez pas trop par quoi commencer ? Vous aimeriez que votre présentation soit super compréhensible et, oserais-je dire, remarquable ? Je peux tout vous montrer !

Après avoir donné plusieurs présentations publiques qui se sont très bien passées, écrit plusieurs articles bien reçus, je me dis que j’aimerais bien vous partager tous mes trucs et astuces, basés sur de la recherche et mon intuition Nirinine, de comment je prépare une conférence.

Pas de légendes urbaines, pas de “on dit que”, tout ce que je raconte est basé sur de la science ou du feedback et de l’expérimentation ! Je pense donc que tout ce que je vais vous raconter fonctionnera avec vous assez directement.

Ça vous tente ? Alors déconstruisons !

On utilisera le terme présentation pédagogique pour désigner un peu tout ce qui peut se référer à un talk, un article de blog, une vidéo, à but de partager des connaissances.

Pour votre présentation pédagogique, il vous faut au moins deux choses :

- de quoi vous voulez partager

- de pourquoi vous voulez partager

De quoi parler ?

C’est assez facile de trouver un sujet à partager. Vous pouvez parler de :

- Quelque chose que vous avez potassé pendant un petit moment

- Quelque chose qui vous passionne

- Quelque chose d’unique à raconter

- Quelque chose !

Vous pouvez parler d’un sujet de niche extrêmement obscur1, d’un nouveauté récemment apparue2, d’un sujet auquel vous avez contribué personnellement3 ou d’un sujet que vous connaissez bien4.

Le sujet de votre choix aura besoin d’être décomposé en des concepts pédagogiques. Par exemple, comment fonctionne le JavaScript, ou la définition d’un mot, ou encore une mise en application. Un concept pédagogique est une réponse à la question suivante :

De quoi ai-je besoin pour pouvoir comprendre ce dont on me parle ?

Et ça ne va pas beaucoup plus loin ! Idéalement, essayer de résumer votre pensée à trois concepts pédagogiques très importants. Votre présentation tournera autour de ces trois sujets.

La légitimité

Que faire si je ne suis pas expert ou experte d’un sujet ? Comment pourrais-je en parler ?

Aucun problème ! En moyenne, les gens sont très nuls à tout. Si vous avez réussi à faire des choses très concrètes avec le sujet dont vous voulez parler, vous êtes probablement parmi les meilleurs·es du secteur.

Voyez les choses d’une autre façon : prenez un être humain aléatoirement choisi dans la communauté qui vous importe, quelle est la probabilité que cet être humain aléatoirement choisi ait entendu parler une fois du sujet, eu pratiqué au moins une fois et eu fait quelque chose de concret au moins une fois ? Probablement zéro !

Mais comment je sais si mon sujet est intéressant ?

Mauvaise nouvelle ! Vous ne pouvez pas le savoir ! Ce qui nous amène au sujet suivant…

Pourquoi parler ? Votre motivation intrinsèque

Pour partager n’importe quoi, il faut avoir un mécanisme de motivation intrinsèque pour en parler. Comment l’identifier ? Comment l’utiliser ? Et pourquoi ?

Pour identifier votre pourquoi, je vous propose le framework des Golden Circles de Simon Sinek qui est très pratique, mais vous pouvez probablement en trouver d’autres comme l’Ikigai, votre bullet journal préféré…

Besoin de sens, message visionnaire, encouragement positif, vos pourquoi ou raisons d’être sont toutes uniques et font la diversité et la richesse de l’être humain. Dans la mesure où on ne peut pas savoir si un sujet est intéressant avant de l’avoir présenté, il faut avoir une forte motivation intrinsèque de le faire.

Une fois que vous avez votre quoi et votre pourquoi, il ne reste plus qu’à trouver votre comment ! C’est la suite de tout cet article.

Un cas pratique sur un talk

Déconstruisons mon talk “Déconstruisons les frameworks JavaScript pour mieux réinventer le web” ! Si vous ne l’avez pas vu, voilà la vidéo :

Le plan de mon talk est un grand “pourquoi, comment, quoi” :

- Pourquoi déconstruire les frameworks JavaScript ?

- Comment déconstruire les frameworks JavaScript ?

- Qu’est-ce qu’on peut faire avec ça ? (quoi ?)

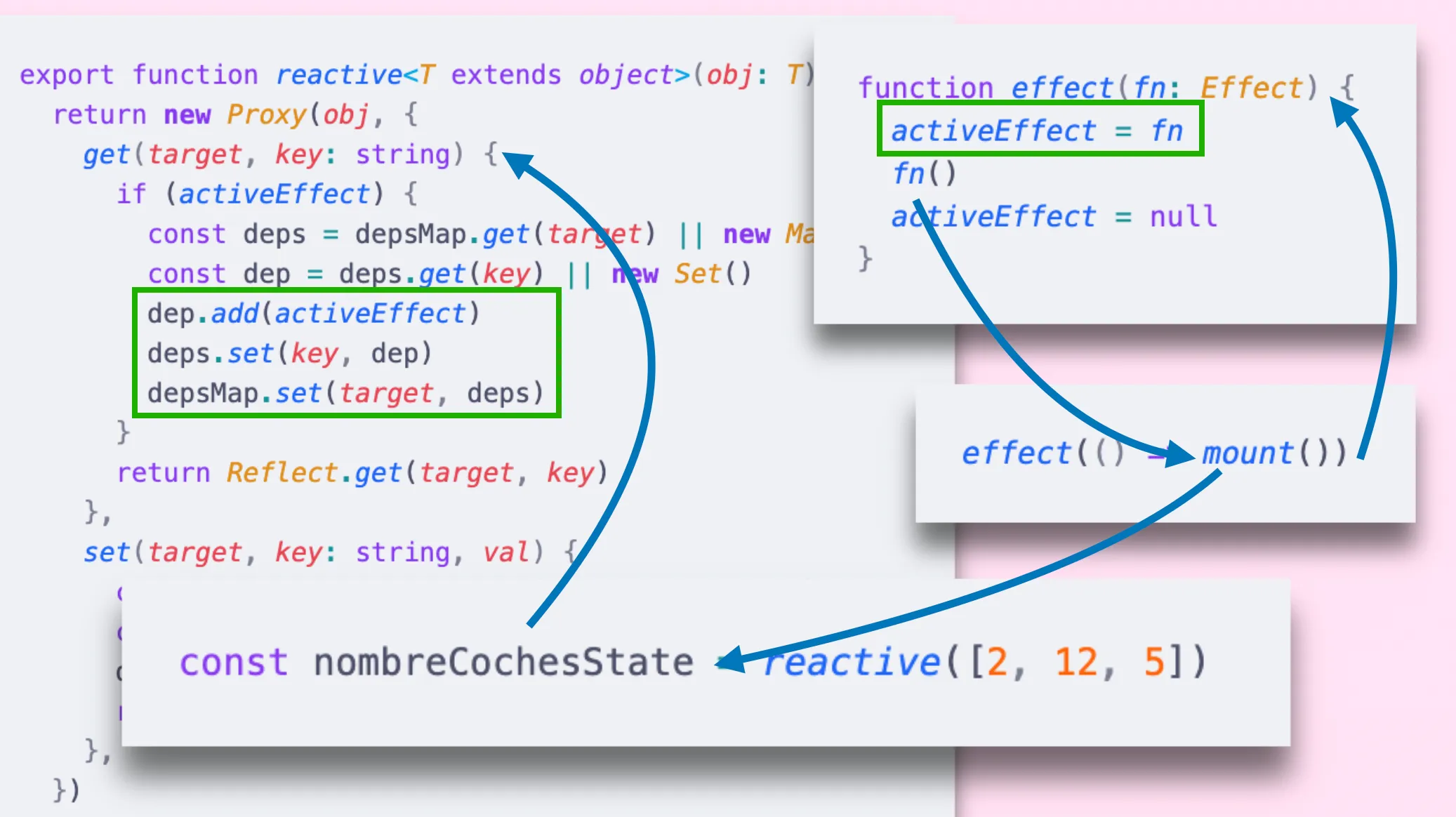

Et mes concepts pédagogiques sont : comment créer des composants web, comment les afficher sur une page web (le fameux virtual DOM), et comment rendre leur affichage réactif.

Pour améliorer ce talk j’ai explicitement mis en place des moyens pédagogiques d’apprentissage et de mémorisation que nous allons découvrir tout de suite.

Les mécanismes d’apprentissage utilisés

Je ne suis pas prof ! Et pourtant, quel beau métier professeur… Mais je suis convaincu que la pédagogie est un super levier d’argumentation au quotidien, pro ou perso.

La pédagogie s’apprend ! On ne nait pas pédagogue, on le devient. Je pense que n’importe qui peut devenir un ou une bon·ne pédagogue, mais il faut bien définir ce qui en fait un ou une.

Pour moi, une bonne personne pédagogue est une personne qui arrive à enseigner à un·e élève des concepts de telle sorte que l’élève peut les ré-expliquer et les ré-appliquer dans d’autres domaines. Plus concrètement, l’élève se sent capable d’expliquer ce qu’iel a appris suite à la présentation pédagogique, et est capable d’identifier des situations différentes pour lesquels les concepts pédagogiques sont applicables.

Comment on y arrive ? On va devenir très geek de biologie s’intéresser au fonctionnement du cerveau et le stockage de nos souvenirs.

Qu’est-ce qu’un souvenir dans un cerveau ?

Je vais vous résumer cet article qui est une bonne lecture : Comment les souvenirs sont-ils stockés dans notre cerveau ?

Partons de la base : notre cerveau est grosso-modo composés de régions qui contiennent des neurones plus ou moins spécialisés. Ces neurones sont connectés entre eux et quand un neurone est activé, il peut activer ou non d’autre neurones voisins. C’est cela qui nous permet d’avoir des pensées, des actions, des perceptions sensorielles…

Un souvenir passe par trois étapes :

- Lors de l’exposition à un souvenir, certains neurones vont être activés et vont former un réseau de neurones : on appelle cela un engramme. C’est lui qui “encode” le souvenir dans le cerveau.

- Lors que vous êtes exposé·es plusieurs fois à ce souvenir, l’engramme se renforce, les connexions sont de plus en plus puissantes, et de ce que je comprends, d’autres neurones peuvent se rajouter à cet engramme.

- Si un neurone de cet engramme est activé et active les autres neurones de l’engramme, vous vous rappelez de ce souvenir.

Plein de neurones différents peuvent être associés. Certains sont spécifiques à la mémoire, d’autres à des perceptions, des émotions. Un neurone peut être associé à plusieurs engrammes, ce qui, d’après une des sources de l’article donné, permettrait d’avoir de meilleurs “mécanismes de calculs” dans le cerveau5. Cela doit probablement être une bonne chose mais je ne comprends pas la source ^^.

Comment utiliser ce mécanisme cérébral pour l’apprentissage ?

Mécanismes d’apprentissage et de mémorisation

Pour réussir à enregistrer un souvenir, il faut réussir à créer cet engramme. Comment y arriver ? Nous avons vu qu’il se forme en activant des neurones pour former un réseau de neurones, il faut donc que le souvenir soit capable de stimuler des neurones. Comment y arriver, sachant que les humains ont chacun une diversité de champs de pensées et de souvenirs ?

Pour y arriver, il vous faudra connaître votre public, et multiplier les références et analogies.

Votre public est-il plutôt sensible à la Critique de la raison humaine d’Emmanuel Kant ? Associez vos concepts pédagogiques à la philosophie et la morale. Votre public est-il plutôt féru de culture Star Wars ? Associez vos concepts pédagogiques à des références à R2D2 et des galaxies lointaines, très lointaines.

Est-ce un cliché ? Oui… Mais il marche terriblement bien !

Et pour parler au plus grand nombre, multipliez vos analogies et vos références : plus vous arrivez à expliquer votre concept pédagogique de différentes façons, plus vous avez de chance de stimuler les neurones de personnes diverses et variées et donc de créer des engrammes et donc de créer des souvenirs.

C’est un peu comme lire un roman dans lequel on voit les points de vue de 4 personnages différents. On comprend mieux où va l’histoire car on arrive à avoir une interprétation différente du monde, chaque personnage étant une référence ou une analogie différente.

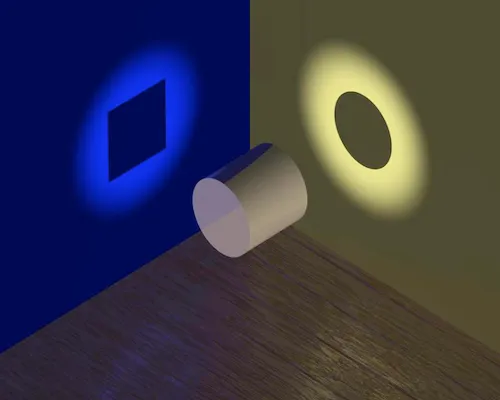

Prenez cette image, chaque analogique ou référence est une perspective différente sur le concept pédagogique que vous essayez d’inculquer.6

C’est un peu comme les films qui font des caméos d’autres films ou univers pour créer un lien ou une sorte de continuité…

L’avantage de toutes ces analogies, c’est que vous augmentez les chances que l’engramme soit activé en différents contextes, et cela permet de favoriser la mémorisation et l’application. Si vous le pouvez, posez des questions au public ! Cela renforcera aussi le souvenir. Par exemple :

De quoi un engramme est-il composé ?

Je pense que vous voyez un peu la force des analogies en tant qu’outil pédagogique !

Regardons pour ma présentation sur les frameworks JavaScript. J’essaye d’utiliser des analogies et des références pour renforcer l’apprentissage de plusieurs concepts clefs, et je vous dresse une liste de références et d’analogies utilisées consciemment :

- le jeu du bingo comme métaphore filée de la réactivité

- référence à des sites web connus par l’audience : LyonJS / DevLille / ChatGPT

- je crois que je parle d’arbre de composants, un classique dans la théorie des graphes

- utilisation du terme boss final pour associer à l’univers des jeux vidéos

- la métaphore du marteau et des outils pour les bricoleuses et les bricoleurs

- une référence à une série télévisée H pour les moins jeunes

- des mèmes avec spiderman ou factory worker pour les plus jeunes

- l’étude stateofjs comme référence à l’écosystème JavaScript

Cela fait un peu beaucoup mais sur 35 minutes la métaphore du bingo prend une place prépondérante. Le reste des métaphore est restreint à des plus petits concepts, et sont utiles pour la partie suivante : l’utilisation des émotions comme levier d’apprentissage !

L’utilisation des émotions pour l’apprentissage

C’est la partie que les présentations oublient le plus ! Où sont vos émotions dans les talks ?

Il est évident qu’un environnement stressant rendra l’apprentissage bien plus dur7 (ce qui n’inquiète visiblement pas l’éducation nationale française), mais qu’en est-il de l’inverse : est-ce que l’association d’émotions positives permet de renforcer l’apprentissage ? La réponse semble être oui ! Via le système de récompense.

Utiliser les émotions positives dans une présentation pédagogique a plusieurs effets :

- renforcement de la motivation

- renforcement de l’apprentissage

- renforcement de la mémorisation

Comment est-ce possible ? De ce que je comprends, utiliser une émotion permet d’activer des neurones liés à la gestion des émotions, qui sont donc associés aux autres neurones stimulés ce qui crée un engramme plus grand. Lors de prochaines stimulations positives, il se peut qu’un neurone associé à une émotion active le souvenir de vos concepts pédagogiques, ce qui est bon pour la mémoire !

D’autre part, les émotions positives sont associées à la libération de substances à effets vertueux dans le cerveau comme la dopamine, et apparemment nos cerveaux sont absolument accros à cette récompense chimique. C’est le principe même des apprentissages derrière la réaction de Pavlov. Si vos concepts pédagogiques sont associés à une libération de dopamine, vous avez de grandes chances que vos élèves apprennent vite !

Et puis y’a un dernier truc : une présentation avec des émotions positives, c’est une présentation remarquable dont on veut parler à nouveau. Et donc se remémorer, et donc ré-appliquer les concepts pédagogiques.

Comment on mets des émotions positives dans sa présentation pédagogique ?

Réponse : Je n’ai pas mieux que l’humour ! Une bonne blague déclenche un bon rire et donc une émotion positive.

J’essaye toujours de m’en servir pour renforcer un concept que je présente. Si vous avez besoin d’apprendre à être drôle, vous vous adressez à la mauvaise personne8 !

À défaut d’humour, je pense aussi que des photos de chats doivent bien marcher pour créer des émotions positives. Voici mon petit chat :

Dans mon talk sur les frameworks JavaScript, le jeu du bingo est littéralement une récompense associée aux concepts pédagogiques du talk… Oui, j’utilise totalement une mécanisme fortement addictif pour vous faire apprendre du JavaScript, mais ça a bien marché !

Comment est venu l’idée du bingo ?

L’idée à l’origine, c’était que je voulais trouver des façons diverses et variées d’expliquer un concept avancé, et je m’étais noté quelque part deux idées : j’ai toujours voulu tester le jeu de rôle comme mécanisme d’apprentissage (une vieille note d’il y a 4 ans ! avant même que je ne donne ma première conférence, dans le contexte de redonner des cours particulier à des lycéens), je m’intéressais aux associations d’idées et je voulais tester une façon “intrinsèque” de pouvoir comprendre un sujet, de faire émerger le mécanisme que je vous présente juste après : l’induction.

La déduction et l’induction

Définissons les termes. La déduction est le procédé par lequel on va de la cause aux effets, du principe aux conséquences, du général au particulier.9 C’est un raisonnement du cas général vers le cas particulier. Souvent, c’est l’application d’un théorème ou d’une loi universelle à un concept. Nos présentations en sont fan : je vous présente un framework, une façon de faire, un univers, un livre, un exposé, et je vous dit ce que vous devez en faire.

Cela marche bien, mais il y a deux petits défauts : c’est un peu scolaire, et la déduction ne parle pas forcément à tout le monde.

La déduction est un mécanisme logique fondamentalement extrinsèque, c’est-à-dire qu’il motive la personne par une raison externe à elle-même. Il faut que la personne accepte cette raison externe, et parfois l’effort est plus mis dans l’acceptation de cette logique externe que dans la déduction de cette logique. Serait-il possible de motiver une personne de façon interne ? C’est là que l’induction arrive.

La définition de l’induction est l’opération mentale qui consiste à remonter des faits à la loi, de cas particuliers à une proposition plus générale10. Il y a un mot clef que j’aime : “mental”. L’induction, c’est cette opération mentale magique qui fait dire eurêka, c’est ce qui stimule la créativité, l’imagination… Mais c’est aussi un mécanisme d’apprentissage plus dur à mettre en place car on n’y est moins habitué…

Prenez le film Inception : toute l’histoire, c’est réussir à faire induire par inoculation une idée radicale chez “le méchant” en passant par des rêves imbriqués. Mais quel chemin compliqué pour y arriver ! Je pense que cela reflète bien la difficulté de faire induire des choses chez des individus. Mais le jeu en vaut la chandelle.

Quand l’induction fonctionne, on gagne tout : la personne arrive à assimiler un concept par ses propres associations qui lui sont propres, ce sont donc ses propres engrammes qui sont les plus structurés, et c’est un mécanisme de motivation intrinsèque superbe pour continuer à explorer le domaine.

Attention aux erreurs de raisonnement ! Mais dans ce cas là, il suffit de créer un nouvel exemple déductif pour présenter formellement le concept pédagogique attendu.

Comment mettre de l’induction dans une présentation pédagogique ?

La réponse est : je ne sais pas…

Ma réponse naïve, c’est de présenter les exemples avant de présenter la théorie. De mettre le quoi avant le comment. Mais ce n’est pas facile !

Dans mon talk sur les frameworks JavaScript, le bingo est une tentative d’induction : je voulais m’en servir pour permettre aux gens de déduire les secrets de la réactivité à partir d’un exemple. Mais hélas, je ne trouvais pas que ça marchait et j’ai rapidement switché vers un moment déductif (et un peu passif) assez fort, avec des slides effrayantes :

Je pense que ma présentation sur l’approche en composant est plutôt inductive : je présente le but de l’approche en composants, je présente une fonction h, je montre ce qu’on peut faire avec, et seulement après je montre que ça permet d’écrire du jsx et que ça marche très bien et que tous les frameworks JavaScript font ainsi. Le but est vraiment de faire émerger en chacune et chacun cette “généralisation” du mécanisme de composant.

Il faut beaucoup d’effort mental pour réussir une logique inductive. L’occasion parfaite pour vous présenter un dernier concept important en pédagogie.

Les limites de l’attention

Le cerveau humain est par construction paresseux : il est organisé pour prendre le chemin de la moindre résistance. Il faut éviter de le sur-stimuler, mais il faut réussir à maintenir son attention. Je vous présente le meilleur exemple qui montre ce que je vais vous dire :

Pourquoi cette vidéo ? Car elle montre qu’il est important dans une présentation pédagogique de ne présenter qu’un seul concept à la fois. Vous pouvez demander l’attention de votre audience sur un concept, mais vous ne pouvez pas espérer le faire sur deux concepts différents à la fois.

Il faut un peu se rappeler à l’école primaire, les instructions très linéaires et séquentielles que nos instituteurs nous donnaient : ouvrez votre carnet, prenez la règle, prenez un stylo bleu, marquez un trait, résolvez la conjecture de Collatz… Imaginez que votre public a l’attention d’un enfant.

Mais comme des enfants, l’attention a une limite.

Je vois l’attention comme un réservoir d’essence dans un véhicule en road-trip : il se vide avec la distance, et se recharge difficilement sans s’arrêter. Si vous prenez un détour, par exemple en faisant une blague ou digression, vous consommez une partie de l’attention de votre public. Mais si vous allez tout droit, vous allez vous endormir au volant.

C’est une économie complexe et je n’ai pas trop d’expérience sur le sujet ni vraiment pu creuser la recherche sur l’attention. Le plus simple est de ne juste pas trop charger votre présentation, et rappelez vous, nous nous sommes limités à 3 concepts pédagogiques principaux.

Vous pouvez un peu plus pousser pour un article de blog, et pour des cours magistraux il y a toujours des pauses et des jours qui ont lieu entre les différents cours (et demandez à l’établissement qui vous héberge que les cours soient espacés sur plusieurs semaines pour permettre la récupération de l’attention).

Votre indicateur clef de succès

Diantre ! Quelle lecture ! Nous sommes à un total de 3865 mots et c’est peut-être un peu beaucoup pour votre attention. Résumons un peu tout cela :

- Quand on veut présenter un sujet, il faut le découper en des concepts pédagogiques, et avoir un pourquoi de présenter ce sujet.

- Pour réussir à le partager, il faut comprendre que le cerveau retient les souvenirs par des neurones. Les concepts pédagogiques stimulent des neurones dont le réseau forme des engrammes qui sont l’encodage cérébral des souvenirs.

- Pour réussir à enseigner des concepts pédagogiques il faut utiliser des associations d’idées, des émotions, réfléchir à méthodes de logiques déductive ou inductive pour former des engrammes dans le cerveau, pour faciliter leur restitution.

- Il faut également respecter l’attention de son audience.

Nous avons également vu comment j’utilise tout ce que je présente dans mon talk sur les frameworks JavaScript.

Alors maintenant qu’est-ce qu’on fait ? Il ne vous reste plus qu’à vous lancer, en vous posant cette question :

Imaginez que vous avez fait une présentation pédagogique, qu’est-ce qui vous fera dire qu’elle aura été réussie ?

Les réponses peuvent être nombreuses : les gens font de bons feedbacks, les gens appliquent ces concepts dans leur vie, les gens se lancent dans de nouvelles choses.

Mon indicateur à moi, c’est quand je trouve ma présentation remarquable. Cela englobe les réponses précédentes. C’est un sujet plutôt abstrait, mais qui me tient à cœur. Être remarquable, cela veut dire que la présentation a laissé une très forte impression positive sur le public, et c’est une excellente chose en terme d’acquisition de connaissances. Cela fait que les gens racontent la présentation, ce qui permet de mieux se souvenir, de mieux l’appliquer.

Ce n’est pas facile d’être remarquable. Mais je pense qu’avec ce que je vous ai présenté, avec de l’imagination et de la créativité, vous avez tous les moyens pour créer une présentation pédagogique qui finira par devenir, elle aussi, remarquable.

J’aimerais remercier Steeve Evers qui m’a fait découvrir tous ces concepts durant une formation pour devenir formateur, et j’aimerais remercier toutes les personnes qui m’ont permis d’apprendre sur la pédagogie, qui m’ont fait des feedbacks, qui ont assisté à des présentations, qui m’ont soutenu dans mes nombreux moments de doute.

Merci beaucoup pour cette lecture, et si vous avez des questions, ça me ferait grandement plaisir que nous prenions contact par mail à hello@nirinarabeson.fr.

Je vous propose une vidéo YouTube qui m’inspire beaucoup pour terminer cet article. Elle parle de mathématiques, avec un axe super intéressant. Beaucoup de mon “éthique” vulgarisatrice vient de cette chaîne, et je pense que si je l’avais découverte quelques années plus tôt, je serais totalement ailleurs dans ma vie. Bon visionnage !

PS : pour enfoncer le clou de la pédagogie, répondez à ces petites questions :

- Comment un souvenir est-il stocké dans le cerveau ?

- Pourquoi faut-il multiplier les analogies et les références durant une présentation ?

- Combien de concepts pédagogiques peut-on enseigner en une seule conférence ?

- Quelle est la définition d’induction ?

- Quel est le but de la substance chimique libérée par le cerveau durant une émotion positive ?

Footnotes

-

Retour d’XP sur la création de pépinière de tests (Aurelia Ribeira & Solène Lapouge) ↩

-

Cette source le dit mais c’est un peu avancé : https://www.nature.com/articles/nature12160 ↩

-

je n’arrive pas à trouver la source de cette image et ça m’angoisse un peu… ↩

-

Viktoria Prokofieva, Jean-François Hérold. Facteurs émotionnels et motivationnels dans les processus d’enseignement-apprentissage. Regards sur le processus d’enseignement-apprentissage, 2020. hal-03188643 ↩

-

Mon unique façon de faire de l’humour est par l’absurde et c’est un peu dur à faire, mais vous pouvez commencer avec du comique de répétition et apprendre des blagues par cœur. ↩

-

Dico le Robert en ligne : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/deduction ↩

-

Toujours le Dico Robert en ligne : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/induction ↩